Presentation Information

[R1-P-06]Mineralogical description of a xenolith including cordierite-sekaninaite series from the Takatsukiyama granitic mass, Uwajima City, Ehime Prefecture, Japan

*Riku Nishioka1, Yohei Shirose1 (1. Ehime Univ. Sci. & Eng.)

Keywords:

sekaninaite,cordierite,xenolith,Takatsukiyama granitic mass

【緒言】 菫青石 (Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18) およびセカニナ石 (Fe,Mg)2Al3(AlSi5O18) は互いに連続固溶体をなすシクロケイ酸塩鉱物である。菫青石は高温・低圧環境下で生じた泥質変成岩より普遍的に産する一方,セカニナ石は主に花崗岩ペグマタイトや気成鉱床より産するが,その産出報告は菫青石と比べて有意に少ない。この度,高月山岩体に属する花崗閃緑岩より新たにセカニナ石を含むゼノリスを見出したため,形成過程を考察する。

【産状・試料】 愛媛県宇和島市に位置する高月山岩体は中期中新世の火成活動によって形成された花崗岩質岩体であり,種々のゼノリス (捕獲岩) を多量に包有する (石川・加々美, 1992 など)。含菫青石-セカニナ石ゼノリスは高月山北西部,優白質塊状花崗閃緑岩-泥質ホルンフェルス境界の露頭近傍より転石試料として採取した。ゼノリス部は直径2.5 cmの黒色円状で,周縁を細粒の白雲母に覆われる。黒色板状で0.1~0.3 mmの鉄雲母と,薄桃色粒状で0.1~0.4 mmの鉄礬ざくろ石が優占する。それらの粒間に無色~淡青色透明で弱いガラス光沢を呈する菫青石-セカニナ石固溶体が発達する。

【実験手法】 粉末X線回折装置 (リガク製 Ultima Ⅳ) を用いて結晶相の同定を行った。また,EDSを装着した走査型電子顕微鏡 (JEOL製 JSM-6510LV) を用いて組織観察・化学分析を行った。

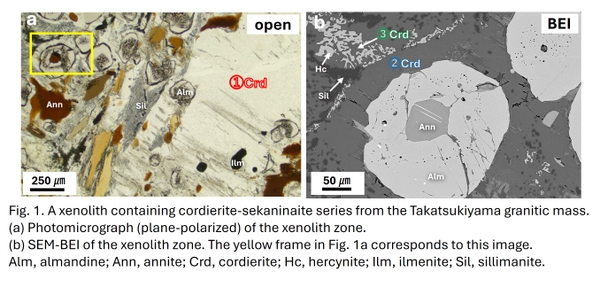

【結果・考察】 含菫青石-セカニナ石ゼノリスは,鉄礬ざくろ石+鉄雲母+菫青石 (-セカニナ石) +珪線石+鉄スピネル+ (石英) +シャモス石+白雲母の鉱物組合せに特徴づけられ,副成分鉱物としてチタン鉄鉱,フッ素燐灰石,ルチル,セリウムモナズ石,ジルコンを含む。試料中の菫青石-セカニナ石固溶体は,他の鉱物との共生関係や分布の特徴から,菫青石が優占する領域 (領域①),鉄礬ざくろ石の周縁にコロナ構造をなす領域 (領域②),珪線石または鉄スピネルと混在する領域 (領域③) に区分され,いずれも同じ消光角を有する (Fig. 1)。領域③では菫青石-セカニナ石固溶体が繊維状珪線石 (フィブロライト) と共生するほか,鉄スピネルとシンプレクタイト組織をなす。共生鉱物のうち,鉄礬ざくろ石および鉄雲母は周縁を融食されたような外形をとる。鉄礬ざくろ石にはコア-リム構造が認められ,コアは数 ㎛~数十 ㎛の包有物 (主に石英,白雲母,鉄雲母。少量の緑泥石,チタン鉄鉱,フッ素燐灰石) により,鏡下では濁った様相を呈する。

各領域における菫青石-セカニナ石固溶体の化学組成を分析したところ,いずれもMgとFeの比率が概ね1:1に近く,Feがやや多い菫青石 (Mgが多いセカニナ石) にあたる組成をもつ。領域①は,②③と比べてMgに富む (Mg#[Mg/Mg+Fe2++Mn2+]=0.53~0.62) 傾向にあり,結晶の見かけ中心から粒界にかけてFe2+が増加する。一方で領域②③は,ややFe2+に富む (Mg# =0.46~0.53) 傾向にある。中でも領域②にはセカニナ石組成 (Mg# =0.46~0.47) の領域が局所的に分布する。また,領域①は領域②③と比べて質量濃度の合計値が1.5~2.0 wt% 程度低く,Naを0.03~0.08 (apfu) 含む。これはチャネル中に水分子やNaイオンが比較的多く捕捉されていることを示唆する。なお,鉄礬ざくろ石に包有される鉄雲母に対してざくろ石-黒雲母温度計 (Holdaway & Lee, 1977) を適用したところ,644.4℃ 程度の値が得られた.これは後述の累進変成作用におけるピーク前後の温度を反映していると考えられる。

試料中の菫青石-セカニナ石固溶体は大まかに以下の反応により形成されたと推察される。

2鉄雲母+ 6珪線石+鉄礬ざくろ石 → 2鉄スピネル+ 3菫青石(-セカニナ石) +チタン鉄鉱

上記の反応はClarke & Powell (1991) により,減圧に伴う分解反応として示されているほか,菫青石のコロナ構造および菫青石+鉄スピネルのシンプレクタイト組織を形成しうる反応であることが示唆されている。試料中の菫青石が概ね Mg : Fe = 1:1に近い組成をとるのは,反応物である鉄雲母・鉄礬ざくろ石に起因すると考えられる。一方で,領域①~③の組成差や含水量の差,領域②におけるセカニナ石の局所的形成は,一様に上記の反応のみで生じたとは考え難い。

含菫青石-セカニナ石ゼノリスは主に白雲母、石英、緑泥石(シャモス石)からなる原岩を起源とし,以下の3ステージを経験したと推察される。(1)温度・圧力上昇に伴う累進変成,(2)圧力低下に伴う減圧組織 (コロナ構造,シンプレクタイト組織) およびフィブロライトの形成, (3)さらなる温度・圧力低下に伴う後退変成。 前述の菫青石-セカニナ石固溶体を形成する反応は (2) の段階で生じたと推察される。

【産状・試料】 愛媛県宇和島市に位置する高月山岩体は中期中新世の火成活動によって形成された花崗岩質岩体であり,種々のゼノリス (捕獲岩) を多量に包有する (石川・加々美, 1992 など)。含菫青石-セカニナ石ゼノリスは高月山北西部,優白質塊状花崗閃緑岩-泥質ホルンフェルス境界の露頭近傍より転石試料として採取した。ゼノリス部は直径2.5 cmの黒色円状で,周縁を細粒の白雲母に覆われる。黒色板状で0.1~0.3 mmの鉄雲母と,薄桃色粒状で0.1~0.4 mmの鉄礬ざくろ石が優占する。それらの粒間に無色~淡青色透明で弱いガラス光沢を呈する菫青石-セカニナ石固溶体が発達する。

【実験手法】 粉末X線回折装置 (リガク製 Ultima Ⅳ) を用いて結晶相の同定を行った。また,EDSを装着した走査型電子顕微鏡 (JEOL製 JSM-6510LV) を用いて組織観察・化学分析を行った。

【結果・考察】 含菫青石-セカニナ石ゼノリスは,鉄礬ざくろ石+鉄雲母+菫青石 (-セカニナ石) +珪線石+鉄スピネル+ (石英) +シャモス石+白雲母の鉱物組合せに特徴づけられ,副成分鉱物としてチタン鉄鉱,フッ素燐灰石,ルチル,セリウムモナズ石,ジルコンを含む。試料中の菫青石-セカニナ石固溶体は,他の鉱物との共生関係や分布の特徴から,菫青石が優占する領域 (領域①),鉄礬ざくろ石の周縁にコロナ構造をなす領域 (領域②),珪線石または鉄スピネルと混在する領域 (領域③) に区分され,いずれも同じ消光角を有する (Fig. 1)。領域③では菫青石-セカニナ石固溶体が繊維状珪線石 (フィブロライト) と共生するほか,鉄スピネルとシンプレクタイト組織をなす。共生鉱物のうち,鉄礬ざくろ石および鉄雲母は周縁を融食されたような外形をとる。鉄礬ざくろ石にはコア-リム構造が認められ,コアは数 ㎛~数十 ㎛の包有物 (主に石英,白雲母,鉄雲母。少量の緑泥石,チタン鉄鉱,フッ素燐灰石) により,鏡下では濁った様相を呈する。

各領域における菫青石-セカニナ石固溶体の化学組成を分析したところ,いずれもMgとFeの比率が概ね1:1に近く,Feがやや多い菫青石 (Mgが多いセカニナ石) にあたる組成をもつ。領域①は,②③と比べてMgに富む (Mg#[Mg/Mg+Fe2++Mn2+]=0.53~0.62) 傾向にあり,結晶の見かけ中心から粒界にかけてFe2+が増加する。一方で領域②③は,ややFe2+に富む (Mg# =0.46~0.53) 傾向にある。中でも領域②にはセカニナ石組成 (Mg# =0.46~0.47) の領域が局所的に分布する。また,領域①は領域②③と比べて質量濃度の合計値が1.5~2.0 wt% 程度低く,Naを0.03~0.08 (apfu) 含む。これはチャネル中に水分子やNaイオンが比較的多く捕捉されていることを示唆する。なお,鉄礬ざくろ石に包有される鉄雲母に対してざくろ石-黒雲母温度計 (Holdaway & Lee, 1977) を適用したところ,644.4℃ 程度の値が得られた.これは後述の累進変成作用におけるピーク前後の温度を反映していると考えられる。

試料中の菫青石-セカニナ石固溶体は大まかに以下の反応により形成されたと推察される。

2鉄雲母+ 6珪線石+鉄礬ざくろ石 → 2鉄スピネル+ 3菫青石(-セカニナ石) +チタン鉄鉱

上記の反応はClarke & Powell (1991) により,減圧に伴う分解反応として示されているほか,菫青石のコロナ構造および菫青石+鉄スピネルのシンプレクタイト組織を形成しうる反応であることが示唆されている。試料中の菫青石が概ね Mg : Fe = 1:1に近い組成をとるのは,反応物である鉄雲母・鉄礬ざくろ石に起因すると考えられる。一方で,領域①~③の組成差や含水量の差,領域②におけるセカニナ石の局所的形成は,一様に上記の反応のみで生じたとは考え難い。

含菫青石-セカニナ石ゼノリスは主に白雲母、石英、緑泥石(シャモス石)からなる原岩を起源とし,以下の3ステージを経験したと推察される。(1)温度・圧力上昇に伴う累進変成,(2)圧力低下に伴う減圧組織 (コロナ構造,シンプレクタイト組織) およびフィブロライトの形成, (3)さらなる温度・圧力低下に伴う後退変成。 前述の菫青石-セカニナ石固溶体を形成する反応は (2) の段階で生じたと推察される。