講演情報

[R1-P-17]鹿児島県大和鉱山産のナターリア輝石(Natalyite)とベシニエ石(Vésigniéite)

*丹羽 健文1、浜根 大輔2 (1. 名古屋鉱物同好会、2. 東大・物性研)

キーワード:

ナターリア輝石、ベシニエ石、大和鉱山

・はじめに

鹿児島県奄美大島大和村に位置する大和鉱山は,ジュラ紀の付加体中に胚胎される変成層状マンガン鉱床を採掘した旧鉱山で、これまでに原田石(TL)(Watanabe et al., 1982),ポッピ石(丹羽・石橋,2015)をはじめ、数々の含V鉱物が報告されている。今回筆者らは、同鉱山から新たにナターリア輝石及びベシニエ石を確認したので、その産状と分析結果を報告する。

・ナターリア輝石について

ナターリア輝石は、ロシアの地質学者Natalya Vasil’evna Frolova (1907-1960)に因んで名付けられた、NaV³⁺Si₂O₆の理想式を持つ単斜晶系の輝石である。模式地であるロシアでは、V,Crに富む透輝石−石英岩中から報告された。原記載のナターリア輝石は、コスモクロア輝石成分の固溶が顕著に見られ、鮮緑色をなすとされている(Reznitskii et al., 1985)。

・ナターリア輝石の産状

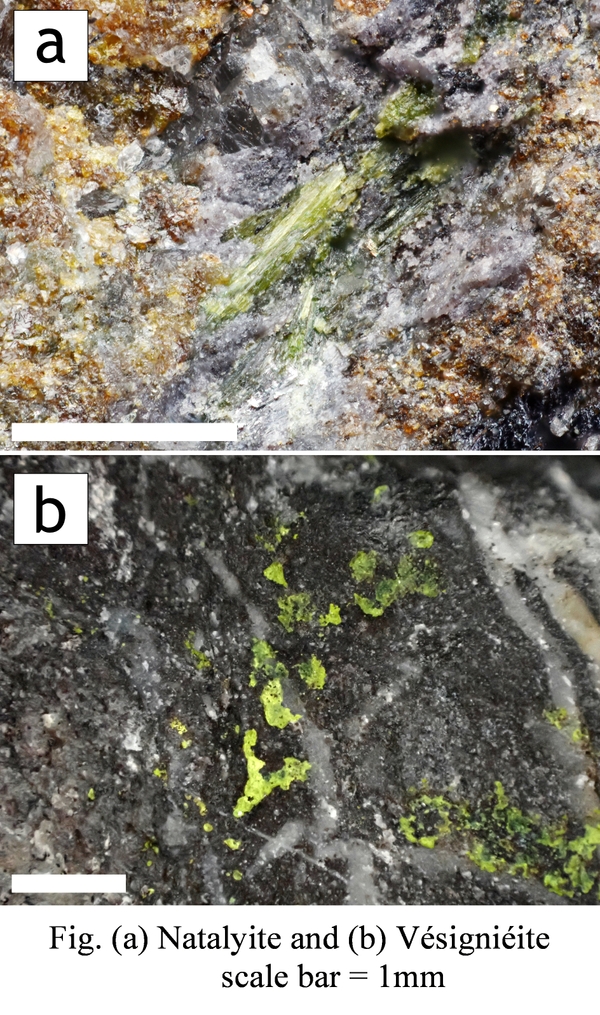

ナターリア輝石は、硫化鉱物を含む変成した堆積岩体と、それに整合的な茶色をしたほぼ灰バナジン石榴石の塊からなる拳ほどの岩塊の内、灰バナジン石榴石塊中に見られる。灰バナジン石榴石塊は、濃緑色をしたポッピ石や鮮緑色をした原田石の脈に貫かれており、これらに比べて先駆的な生成と考えられる。ナターリア輝石は、この石榴石岩塊中の石英、ポッピ石やCortesognoite?と共存するか、ポッピ石を中心とした濃緑色の細脈中に、含バナジウム苦土リーベック閃石と共に見られる。石榴石岩塊中に見られる産状では、最大1mm程度の独立した結晶が見られ、原記載のものと異なり、鮮やかな緑みは無く、黄緑色をしている。

・ナターリア輝石の分析結果

EDSにより化学分析を行い、得られた実験式は、(Na0.92Ca0.05)(V1.01Mn0.03)Si1.98O6(n=4)であり、原記載と比較して、極めて端成分に近い。またラマンスペクトルを名古屋大学の Nicolet Almega XR(Thermo Scientific 社製)により、Nd-YAG レーザー(λ=532 nm)を用いて測定。共焦点顕微鏡 (Olympus BX51) 、10倍対物レンズ(NA = 0.25)を使用した。ナターリア輝石のラマンスペクトルについて、公表されたデータを見つけられなかったため、エジリン輝石のデータとの比較を行い、両者の波形がよく似ていることを確認した。 微小部XRDの結果は、微細なナターリア輝石を用いて行ったために、角閃石等の混入が見られるが、ナターリア輝石のピークは、既存のデータと、よく一致している。

・ベシニエ石について

ベシニエ石は理想式がCu3Ba(VO4)2(OH)2と表される鉱物で、ドイツとウラル地方から産したバナジン銅鉱とラベリングされた標本から発見され、それらの標本の多数を提供したフランスの著名な鉱物収集家で、フランス鉱物学会の会長であったLouis Paul Louis Vésigniéにちなんで命名された(Guillemin, 1955) 。ベシニエ石の結晶構造はMa et al. (1991)によって明らかにされ、その構造中の銅イオンは、カゴメ格子(籠の網の目の模様を意味する「籠目」状に原子が配列した構造のこと)と呼ばれる正三角形と正六角形を組み合わせた特徴的な配列をなしている。

・ベシニエ石の産状

ベシニエ石は、わずかに輝銅鉱類を含む主に炭酸塩鉱物、変成作用を受けた泥岩からなる母岩の裂罅部に、時に孔雀石を伴って、径1mm程度で産出する。同母岩中からは、3wt%程度のV2O3を含むリーベック閃石の他、明らかなバナジウム初生鉱物が未発見で、ズリからの産出のため、鉱体内での周辺環境が判然としないが、吉村(1952)によるバナジン鉱物を胚胎する母岩の一連と推察され、バナジウムの起源は、鉱体内の周辺環境と同じくすると考えられる。なお、当鉱山からバナジン銅鉱の産出も確認しており、外観上区別不能のため、注意を要する。

・ベシニエ石の分析結果

ナターリア輝石と同様の条件で測定したラマンスペクトルは、RRUFF project (ID: R120149)に登録されているデータと、よく一致している。EDSによる分析の結果、得られた実験式は、Cu2.92Ba0.87Ca0.12(V2.00Si0.08O4)2(OH)2.01(n=5)である。X線回折試験は、試料が微細なため、まだ、実施できていない。

・まとめ

大和鉱山からナターリア輝石とベシニエ石の2種の本邦初産となる鉱物の産出を報告した。本産地からはまだ見出されていない鉱物種があると予想されるので、今後も調査を継続していきたい。

鹿児島県奄美大島大和村に位置する大和鉱山は,ジュラ紀の付加体中に胚胎される変成層状マンガン鉱床を採掘した旧鉱山で、これまでに原田石(TL)(Watanabe et al., 1982),ポッピ石(丹羽・石橋,2015)をはじめ、数々の含V鉱物が報告されている。今回筆者らは、同鉱山から新たにナターリア輝石及びベシニエ石を確認したので、その産状と分析結果を報告する。

・ナターリア輝石について

ナターリア輝石は、ロシアの地質学者Natalya Vasil’evna Frolova (1907-1960)に因んで名付けられた、NaV³⁺Si₂O₆の理想式を持つ単斜晶系の輝石である。模式地であるロシアでは、V,Crに富む透輝石−石英岩中から報告された。原記載のナターリア輝石は、コスモクロア輝石成分の固溶が顕著に見られ、鮮緑色をなすとされている(Reznitskii et al., 1985)。

・ナターリア輝石の産状

ナターリア輝石は、硫化鉱物を含む変成した堆積岩体と、それに整合的な茶色をしたほぼ灰バナジン石榴石の塊からなる拳ほどの岩塊の内、灰バナジン石榴石塊中に見られる。灰バナジン石榴石塊は、濃緑色をしたポッピ石や鮮緑色をした原田石の脈に貫かれており、これらに比べて先駆的な生成と考えられる。ナターリア輝石は、この石榴石岩塊中の石英、ポッピ石やCortesognoite?と共存するか、ポッピ石を中心とした濃緑色の細脈中に、含バナジウム苦土リーベック閃石と共に見られる。石榴石岩塊中に見られる産状では、最大1mm程度の独立した結晶が見られ、原記載のものと異なり、鮮やかな緑みは無く、黄緑色をしている。

・ナターリア輝石の分析結果

EDSにより化学分析を行い、得られた実験式は、(Na0.92Ca0.05)(V1.01Mn0.03)Si1.98O6(n=4)であり、原記載と比較して、極めて端成分に近い。またラマンスペクトルを名古屋大学の Nicolet Almega XR(Thermo Scientific 社製)により、Nd-YAG レーザー(λ=532 nm)を用いて測定。共焦点顕微鏡 (Olympus BX51) 、10倍対物レンズ(NA = 0.25)を使用した。ナターリア輝石のラマンスペクトルについて、公表されたデータを見つけられなかったため、エジリン輝石のデータとの比較を行い、両者の波形がよく似ていることを確認した。 微小部XRDの結果は、微細なナターリア輝石を用いて行ったために、角閃石等の混入が見られるが、ナターリア輝石のピークは、既存のデータと、よく一致している。

・ベシニエ石について

ベシニエ石は理想式がCu3Ba(VO4)2(OH)2と表される鉱物で、ドイツとウラル地方から産したバナジン銅鉱とラベリングされた標本から発見され、それらの標本の多数を提供したフランスの著名な鉱物収集家で、フランス鉱物学会の会長であったLouis Paul Louis Vésigniéにちなんで命名された(Guillemin, 1955) 。ベシニエ石の結晶構造はMa et al. (1991)によって明らかにされ、その構造中の銅イオンは、カゴメ格子(籠の網の目の模様を意味する「籠目」状に原子が配列した構造のこと)と呼ばれる正三角形と正六角形を組み合わせた特徴的な配列をなしている。

・ベシニエ石の産状

ベシニエ石は、わずかに輝銅鉱類を含む主に炭酸塩鉱物、変成作用を受けた泥岩からなる母岩の裂罅部に、時に孔雀石を伴って、径1mm程度で産出する。同母岩中からは、3wt%程度のV2O3を含むリーベック閃石の他、明らかなバナジウム初生鉱物が未発見で、ズリからの産出のため、鉱体内での周辺環境が判然としないが、吉村(1952)によるバナジン鉱物を胚胎する母岩の一連と推察され、バナジウムの起源は、鉱体内の周辺環境と同じくすると考えられる。なお、当鉱山からバナジン銅鉱の産出も確認しており、外観上区別不能のため、注意を要する。

・ベシニエ石の分析結果

ナターリア輝石と同様の条件で測定したラマンスペクトルは、RRUFF project (ID: R120149)に登録されているデータと、よく一致している。EDSによる分析の結果、得られた実験式は、Cu2.92Ba0.87Ca0.12(V2.00Si0.08O4)2(OH)2.01(n=5)である。X線回折試験は、試料が微細なため、まだ、実施できていない。

・まとめ

大和鉱山からナターリア輝石とベシニエ石の2種の本邦初産となる鉱物の産出を報告した。本産地からはまだ見出されていない鉱物種があると予想されるので、今後も調査を継続していきたい。