講演情報

[R1-P-16]岩手県田野畑鉱山産チタンタラメリ石

*大角 駿介1、永嶌 真理子2、岡 紘希3 (1. 無所属、2. 山口大・創成科学研究科、3. 応用地質(株))

キーワード:

チタンタラメリ石、長島石、田野畑鉱山

岩手県田野畑村に位置する田野畑鉱山は神津閃石(南部ら,1969)、ソーダ南部石(Matsubara et al., 1985)、カリフェリリーキ閃石(Matsubara et al., 2002)、わたつみ石(Matsubara et al., 2003)、田野畑石(Nagase et al., 2012)、岩手石(Nishio-Hamane et al., 2014)、マンガニエッケルマン閃石(Kasatkin et al., 2023)の模式地として知られるほか、長島石と桃井ざくろ石の産出が確認されている(Matsubara et al., 2010)。

筆者らが当地から2021年に採集した珪質マンガン鉱を検討した結果、新たに長島石の一部から本邦初産となるチタンタラメリ石(titantaramellite)を見いだしたため報告する。

1. チタンタラメリ石と長島石の産状について

チタンタラメリ石は長島石のV3+をTi4+で置換した鉱物で、北米地域の複数産地のタラメリ石を再検討する中で発見された(Alfors and Pabst, 1984)。模式地を含む北米西岸においては、主に花崗岩帯に接する変成堆積岩に産し、主にサンボーン石(sanbornite)をはじめとするBa珪酸塩鉱物と共生する。ただし、San Benitoではサンボーン石とは共生せず、代わってベニト石やホアキン石などと共生する。

本研究において長島石およびチタンタラメリ石は石英とばら輝石(広義)からなる低品位なマンガン鉱石中に吉村石、パイロファン石、含Sr燐灰石、アルカリ角閃石、少量の金属鉱物とともに、黄色みを帯びた黒緑色を呈する1 mm以下の扁平な結晶として産した。模式地と比べて産状は異なるものの、Ba鉱物を伴う点は共通する。

Matsubara et al. (2010)による長島石は、石英とばら輝石からなるマンガン鉱石中にパイロファン石および含Sr燐灰石と共生する点で、本研究と共通する。その一方で、桃井ざくろ石、含V褐簾石、含Vチタン石と共生して吉村石と共生しない点で異なる。

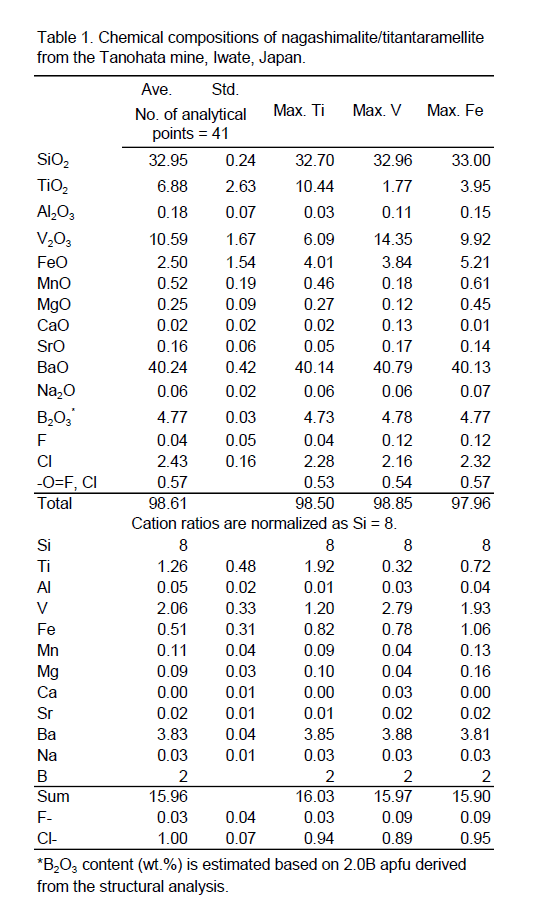

2. 定量分析の結果

EPMAによる定量分析の結果をTable 1に示す。特にTi, V, Feの含有量の変化が顕著であり、それぞれの最大値と最小値は TiO2 1.77–10.44, V2O3 6.09–10.44, FeO 0.77–5.21 wt% まで変化する。組成のゾーニングはコアやリムでの特徴は無く、単一の結晶内でも複雑な組成の変化がみられる。41分析点の平均値はV3+が優勢で長島石となるが、うち7点においてはTi4+が優勢でチタンタラメリ石となる。

3. 単結晶構造解析の結果

長島石の単結晶構造解析は模式地である群馬県茂倉沢鉱山産のもの(Matsubara, 1980)に次ぐ2例目であり、本研究の結果と整合的といえる。

Alfors and Pabst (1984)はタラメリ石においてBのサイトの欠損が存在する可能性を記しているが、本研究ではSi、B、Clは100%占有されていた。Hについては位置が決定されなかったことから、OHは存在せずO2-に置換されているか、存在していてもごく微量であると考えられる。

本研究ではFeが全て3価であると仮定した場合のMサイトの電荷は3.27となり、この場合の陽イオンの電荷の総和(59.08)は、OHが存在しない場合の陰イオンの電荷の総和-59を超過する。そのため、Feの一部が2価である、もしくはFeはすべて3価で少量のOHが存在すると考えられる。

筆者らが当地から2021年に採集した珪質マンガン鉱を検討した結果、新たに長島石の一部から本邦初産となるチタンタラメリ石(titantaramellite)を見いだしたため報告する。

1. チタンタラメリ石と長島石の産状について

チタンタラメリ石は長島石のV3+をTi4+で置換した鉱物で、北米地域の複数産地のタラメリ石を再検討する中で発見された(Alfors and Pabst, 1984)。模式地を含む北米西岸においては、主に花崗岩帯に接する変成堆積岩に産し、主にサンボーン石(sanbornite)をはじめとするBa珪酸塩鉱物と共生する。ただし、San Benitoではサンボーン石とは共生せず、代わってベニト石やホアキン石などと共生する。

本研究において長島石およびチタンタラメリ石は石英とばら輝石(広義)からなる低品位なマンガン鉱石中に吉村石、パイロファン石、含Sr燐灰石、アルカリ角閃石、少量の金属鉱物とともに、黄色みを帯びた黒緑色を呈する1 mm以下の扁平な結晶として産した。模式地と比べて産状は異なるものの、Ba鉱物を伴う点は共通する。

Matsubara et al. (2010)による長島石は、石英とばら輝石からなるマンガン鉱石中にパイロファン石および含Sr燐灰石と共生する点で、本研究と共通する。その一方で、桃井ざくろ石、含V褐簾石、含Vチタン石と共生して吉村石と共生しない点で異なる。

2. 定量分析の結果

EPMAによる定量分析の結果をTable 1に示す。特にTi, V, Feの含有量の変化が顕著であり、それぞれの最大値と最小値は TiO2 1.77–10.44, V2O3 6.09–10.44, FeO 0.77–5.21 wt% まで変化する。組成のゾーニングはコアやリムでの特徴は無く、単一の結晶内でも複雑な組成の変化がみられる。41分析点の平均値はV3+が優勢で長島石となるが、うち7点においてはTi4+が優勢でチタンタラメリ石となる。

3. 単結晶構造解析の結果

長島石の単結晶構造解析は模式地である群馬県茂倉沢鉱山産のもの(Matsubara, 1980)に次ぐ2例目であり、本研究の結果と整合的といえる。

Alfors and Pabst (1984)はタラメリ石においてBのサイトの欠損が存在する可能性を記しているが、本研究ではSi、B、Clは100%占有されていた。Hについては位置が決定されなかったことから、OHは存在せずO2-に置換されているか、存在していてもごく微量であると考えられる。

本研究ではFeが全て3価であると仮定した場合のMサイトの電荷は3.27となり、この場合の陽イオンの電荷の総和(59.08)は、OHが存在しない場合の陰イオンの電荷の総和-59を超過する。そのため、Feの一部が2価である、もしくはFeはすべて3価で少量のOHが存在すると考えられる。