講演情報

[R1-P-19]愛知県田口鉱山産リンドバーグ石

*大西 政之、下林 典正1、篠田 圭司2、浜根 大輔3、久野 武 (1. 京大・院理、2. 大阪公大・院理、3. 東大・物性研)

キーワード:

リンドバーグ石、シュウ酸塩、有機鉱物、田口鉱山、マンガン鉱床

リンドバーグ石はMn(C2O4)·2H2Oの理想化学式をもつシュウ酸塩鉱物で,ブラジル・ミナスジェライス州Lavra da Boca Ricaから新鉱物として記載された[1].ここでは花崗岩ペグマタイト中の二次鉱物として,鉄・マンガンのリン酸塩鉱物に伴い産出する.本鉱物はM2+(C2O4)·2H2O (M2+ = Mg,Mn,Fe,Ni,Zn) の一般式をもつフンボルト石 (humboldtine) グループの一員で,単斜晶系,空間群C2/cである[2] (M2+=Caのウェッデル石は空間群I4/mで構造が異なる).リンドバーグ石とMg置換体のグルシンスキー石 (glushinskite) は,合成実験によって幅広い範囲で固溶体を形成することが示されている[3].リンドバーグ石は世界的な希産鉱物で,模式地のほかには,スイスParsettens[1],英国Lecht鉱山[1],米国Morefield[1],イタリアVarenche鉱山[4],岩手県舟子沢鉱山[5]などからの産出が知られているが,結晶学的データおよび化学組成を含む報告例は少ない.今回,愛知県田口鉱山の鉱物を検討している過程においてリンドバーグ石を見出したので,その鉱物学的性質を報告する.

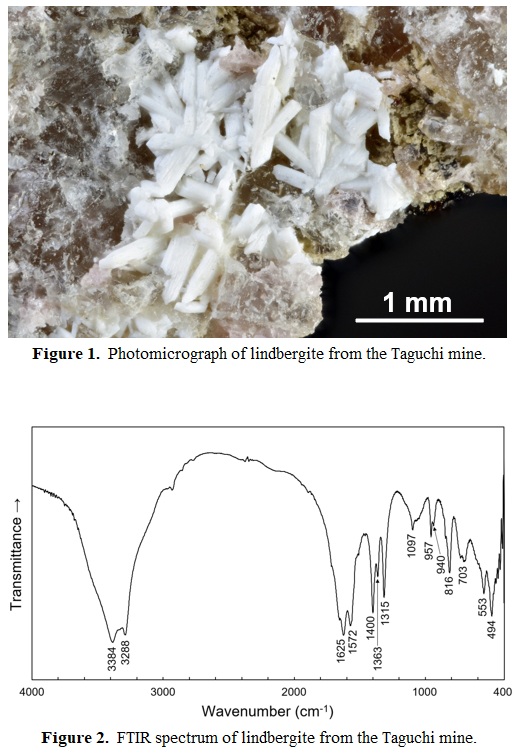

田口鉱山は愛知県北設楽郡設楽町に位置し,領家変成帯の泥質片麻岩に伴う層状マンガン鉱床である.リンドバーグ石は石英,バラ輝石 [O = 15として (Mn4.10Ca0.54Mg0.26Fe0.22)Σ5.12Si4.94O15],“黒雲母” からなる集合体の割れ目に,長さ1 mm,幅0.2 mm以下の柱状結晶の集合をなして産出する.肉眼的には白色半透明で,ガラス光沢を呈する (Fig. 1).鏡下では無色で,高次の干渉色を示す.非常にもろい.重液法によって測定した密度は2.28(1) g cm-1である.

ガンドルフィカメラ (直径114.6 mm,40 kV,20 mA,グラファイトモノクロメーターで単色化したCuKα線) で測定した相対強度が40以上の粉末X線回折線 [d Å (I) hkl] は4.81 (100) -202,4.74 (90) 200 ,3.01 (65) -402,2.68 (50) -113,2.05 (42) 113,1.922 (56) 023,1.845 (50) -131である.最小二乗法で精密化した格子定数はa=12.04(1),b=5.646(2),c=9.97(1) Å,β=128.02(7)°,V=533.9(17) Å3で,Lavra da Boca Rica産リンドバーグ石[1]および合成物[6]とほぼ一致する.

FTIR (KBr法) では,O-H伸縮振動 (3384,3288 cm-1),H-O-H変角振動 (1625 cm-1),O-C-O逆対称伸縮振動 (1572 cm-1),O-C-O対称伸縮振動 (1400,1363,1315 cm-1),Mn-O伸縮振動 (816 cm-1) による強い吸収がそれぞれ認められた (Fig. 2).

SEM-EDSによる化学分析では,Mnを主成分とし,微量のMg,Caが検出された.反射電子像の観察では明瞭な組成変化は認められなかった.総カチオン数を1としたときの5点の平均的な実験式 (カチオン部分のみ) は (Mn0.974Mg0.023Ca0.003)Σ1.000で,リンドバーグ石の端成分に近い組成である.

日本におけるシュウ酸塩鉱物の産出は非常に希で,シュウ酸イオンの起源や成因が明らかになっているものはないが,次の3タイプの産状に分類することができる.

(1) 海底堆積物 (日本海海底のウェッデル石[7])

(2) 石英脈 (京都府石寺のウェッデル石[8]およびフーウェル石[9])

(3) 層状マンガン鉱床 (舟子沢鉱山のリンドバーグ石[5])

田口鉱山における産状は (3) にあたり,舟子沢鉱山と共通点がある変成作用を受けた層状マンガン鉱床からのシュウ酸塩鉱物の産出は注目に値する.

引用文献

[1] Atencio et al. (2004) Am. Mineral., 89, 1087-1091.

[2] Echigo and Kimata (2008) Phys. Chem. Minerals, 35, 467-475.

[3] Korneev et al. (2022) Int. J. Mol. Sci., 23, 14734.

[4] Bonino et al. (2023) Micro, 21, 315-323.

[5] 鈴木ほか (2024) 鉱物情報,221,11-16.

[6] Deyrieux et al. (1973) Bull. Soc. Chim. France, 1973, 25-34.

[7] Matsubara and Ichikura (1975) J. Geol. Soc. Japan., 81, 199-201.

[8] 大西ほか (2011) 鉱物科学会講演要旨,R1-P07.

[9] 白勢ほか (2021) 鉱物科学会講演要旨,R1P-07.

田口鉱山は愛知県北設楽郡設楽町に位置し,領家変成帯の泥質片麻岩に伴う層状マンガン鉱床である.リンドバーグ石は石英,バラ輝石 [O = 15として (Mn4.10Ca0.54Mg0.26Fe0.22)Σ5.12Si4.94O15],“黒雲母” からなる集合体の割れ目に,長さ1 mm,幅0.2 mm以下の柱状結晶の集合をなして産出する.肉眼的には白色半透明で,ガラス光沢を呈する (Fig. 1).鏡下では無色で,高次の干渉色を示す.非常にもろい.重液法によって測定した密度は2.28(1) g cm-1である.

ガンドルフィカメラ (直径114.6 mm,40 kV,20 mA,グラファイトモノクロメーターで単色化したCuKα線) で測定した相対強度が40以上の粉末X線回折線 [d Å (I) hkl] は4.81 (100) -202,4.74 (90) 200 ,3.01 (65) -402,2.68 (50) -113,2.05 (42) 113,1.922 (56) 023,1.845 (50) -131である.最小二乗法で精密化した格子定数はa=12.04(1),b=5.646(2),c=9.97(1) Å,β=128.02(7)°,V=533.9(17) Å3で,Lavra da Boca Rica産リンドバーグ石[1]および合成物[6]とほぼ一致する.

FTIR (KBr法) では,O-H伸縮振動 (3384,3288 cm-1),H-O-H変角振動 (1625 cm-1),O-C-O逆対称伸縮振動 (1572 cm-1),O-C-O対称伸縮振動 (1400,1363,1315 cm-1),Mn-O伸縮振動 (816 cm-1) による強い吸収がそれぞれ認められた (Fig. 2).

SEM-EDSによる化学分析では,Mnを主成分とし,微量のMg,Caが検出された.反射電子像の観察では明瞭な組成変化は認められなかった.総カチオン数を1としたときの5点の平均的な実験式 (カチオン部分のみ) は (Mn0.974Mg0.023Ca0.003)Σ1.000で,リンドバーグ石の端成分に近い組成である.

日本におけるシュウ酸塩鉱物の産出は非常に希で,シュウ酸イオンの起源や成因が明らかになっているものはないが,次の3タイプの産状に分類することができる.

(1) 海底堆積物 (日本海海底のウェッデル石[7])

(2) 石英脈 (京都府石寺のウェッデル石[8]およびフーウェル石[9])

(3) 層状マンガン鉱床 (舟子沢鉱山のリンドバーグ石[5])

田口鉱山における産状は (3) にあたり,舟子沢鉱山と共通点がある変成作用を受けた層状マンガン鉱床からのシュウ酸塩鉱物の産出は注目に値する.

引用文献

[1] Atencio et al. (2004) Am. Mineral., 89, 1087-1091.

[2] Echigo and Kimata (2008) Phys. Chem. Minerals, 35, 467-475.

[3] Korneev et al. (2022) Int. J. Mol. Sci., 23, 14734.

[4] Bonino et al. (2023) Micro, 21, 315-323.

[5] 鈴木ほか (2024) 鉱物情報,221,11-16.

[6] Deyrieux et al. (1973) Bull. Soc. Chim. France, 1973, 25-34.

[7] Matsubara and Ichikura (1975) J. Geol. Soc. Japan., 81, 199-201.

[8] 大西ほか (2011) 鉱物科学会講演要旨,R1-P07.

[9] 白勢ほか (2021) 鉱物科学会講演要旨,R1P-07.